È dal primo gennaio 1991, quando entrò in vigore la seconda e definitiva disdetta della scala mobile da parte di Confindustria (presidente Sergio Pininfarina), che il potere d’acquisto delle retribuzioni dei lavoratori italiani è entrato nel tunnel di stagnazione di cui ancora non si vede la fine.

Nel luglio 1993 venne varato l’impianto di contrattazione delle retribuzioni a due livelli tuttora in vigore. Sulla base della lezione di Ezio Tarantelli, che individuava lo strumento per abbattere l’inflazione in una politica salariale d’anticipo concertata tra governo e parti sociali, la scala mobile fu definitivamente sostituita dal contratto nazionale di categoria (primo livello), che prevedeva l’ancoraggio dei minimi contrattuali per qualifica agli obiettivi di inflazione programmata (dal 2009 ai livelli di inflazione non più concertati ma solo previsti, prima dall’Isae e ora dall’Istat). La possibilità che il potere d’acquisto dei salari crescesse con lo sviluppo dell’economia veniva così sottratta alla contrattazione nazionale e affidata alla contrattazione decentrata (secondo livello), che venne comunque bloccata per due anni (era già bloccata da altri due anni) e da allora non è mai stata disponibile a più del 20-25% dei lavoratori delle imprese.

Nonostante il riferimento a Tarantelli, quell’impianto della contrattazione salariale si basa però su fondamenti teorici rigidamente microeconomici, frutto di una concezione profondamente errata, statica e parziale, dell’equilibrio dell’impresa.Se per la singola impresa il lavoro rappresenta infatti un costo (a meno che i lavoratori non siano al tempo stesso acquirenti del loro stesso prodotto), il suo equilibrio economico dipende però ancor più dalle retribuzioni di tutti i lavoratori, ovunque essi lavorino, le cui famiglie acquistano i suoi prodotti. Viene a crearsi così, tra le imprese, un gioco di difficile soluzione cooperativa (come argomentava già Adamo Smith), che spinge la singola impresa a comprimere i salari dei propri dipendenti, sperando però che le altre imprese facciano esattamente l’opposto ma, ovviamente, senza potersi accordare con loro. È evidente che la soluzione macroeconomica ottimale, per la grande maggioranza delle imprese e per la buona salute dell’economia, non è affatto la compressione di tutti i salari.

Ora, nel modello contrattuale italiano l’aumento delle retribuzioni reali (per i pochi che possono negoziarlo sul secondo livello) è condizionato all’ottenimento di miglioramenti contrattati dal lato dell’offerta, in termini di produttività, profittabilità o qualità delle produzioni dell’impresa o del territorio, come se la capacità di consumo dell’insieme dei lavoratori e delle loro famiglie non avesse alcun ruolo nell’equilibrio economico delle aziende che operano, almeno prevalentemente, in Italia. In altre parole, il modello contrattuale vigente esclude qualunque effetto keynesiano di domanda autonoma proveniente dai redditi da lavoro dipendente, che pure comandano il 40% del PIL, il 50% dei consumi nazionali e il 66% di quelli delle famiglie. Il modello “protegge” le imprese una ad una da qualunque aumento dei salari reali che non sia coperto da aumenti di produttività contrattati e realizzati; ma non protegge affatto l’insieme delle imprese dalla stagnazione della domanda interna di beni di consumo causata dalla stagnazione dei salari.

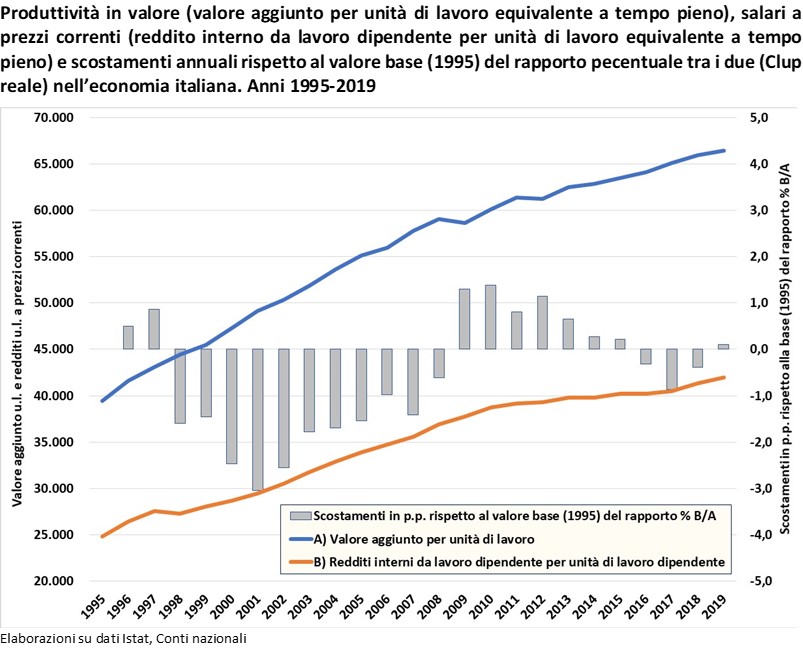

Nel modello contrattuale, infatti, non c’è alcuno spazio per effetti di domanda aggregata o per la “frusta salariale” (che teorizzavano Paolo Sylos Labini e ben prima di lui i coniugi Webb): né come aumento autonomo derivante da un’offensiva sindacale (“effetto Smith” riferito all’estensione del mercato dei beni-salario), né come aumento del costo del lavoro rispetto a quello del capitale sostitutivo del lavoro (o un deprezzamento di quest’ultimo) (“effetto Ricardo”), né come aumento del costo del lavoro per unità di prodotto rispetto al prezzo del prodotto stesso (effetto Costo assoluto del lavoro o Clup reale). La conseguenza di quanto precede è che la probabilità che il salario reale crescesse nella stessa misura della produttività, in accordo con la cosiddetta “regola d’oro” della politica salariale, che fonda un modello di crescita bilanciata (si vedano, ad esempio, i lavori di Nicholas Kaldor e Paolo Leon, ma anche di Paul Samuelson) si è dimostrata dal 1993 in poi assai poco praticabile (anche se teoricamente non impossibile). Per poco che la produttività del lavoro sia cresciuta (+8% il dato orario tra il 1995 e il 2019), i salari reali sono rimasti fermi (+3,3%).

Bisogna però aggiungere al quadro deprimente appena tracciato che, per molti economisti di orientamento neoliberista e anche per buona parte di un’opinione pubblica poco o male informata, la repressione salariale era il prezzo che bisognava pagare per consentire alle imprese di conservare la propria competitività a fronte di nuovi e agguerriti concorrenti globali. Ma si tratta di un’argomentazione che, pur partendo da una premessa logicamente corretta (l’intensificazione della concorrenza internazionale) giunge a una conclusione fattualmente debole. Ancora oggi l’80% circa delle imprese italiane lavora esclusivamente o principalmente sul mercato interno. E anche se, grazie alla repressione salariale e alle politiche di austerità, il commercio estero italiano presenta annualmente attivi tra i 40 e i 50 miliardi di euro, il mercato interno è gravemente depresso e non consente che un modestissimo sviluppo delle imprese che da esso dipendono, proprio a causa della stagnazione dei salari reali. L’effetto della competizione salariale internazionale tra i lavoratori dei diversi paesi per attrarre investimenti dall’estero c’è senz’altro (ed è stato sottoposto a verifica econometrica), ma è modesto. Assai più influenti sulla repressione salariale sono, oltre alla debolezza del modello contrattuale, la precarizzazione dei rapporti di lavoro e la crisi del sistema delle relazioni industriali.

Occorre infatti notare che la stagnazione del potere d’acquisto dei dipendenti non è dovuta soltanto alla scarsa diffusione del secondo livello contrattuale. Su di essa influiscono la flessibilizzazione e precarizzazione dei rapporti di lavoro che, privando una gran massa di lavoratori di un legame forte tanto con il sindacato quanto con l’azienda, ne hanno abbattuto la stessa possibilità di contrattare incrementi del salario reale. E pesa ancor più la progressiva polverizzazione dell’apparato produttivo, che in questo trentennio ha visto crescere enormemente il numero delle microimprese, che oggi danno lavoro al 49 per cento degli occupati nei servizi e al 44 per cento nell’intera economia, e dove la contrattazione collettiva è semplicemente impossibile per mancanza di una rappresentanza sindacale aziendale. A questi lavoratori dovrebbe essere garantito l’accesso a contratti collettivi territoriali, di filiera o di distretto – un obiettivo indicato già nel 1997 dalla Commissione di verifica del Protocollo del ’93 presieduta da Gino Giugni, che però la parte datoriale si rifiuta di perseguire, nonostante si avventuri periodicamente in amabili facezie sulla necessità di spostare tutta la contrattazione al livello aziendale, dove i limiti dimensionali la rendono impossibile.

Di fronte a risultati così deludenti e per così tanto tempo è divenuta ormai improrogabile una riforma del modello contrattuale che ponga a carico del primo livello tanto una consistente incentivazione della contrattazione decentrata, quanto la risoluzione del problema dell’insufficiente crescita della massa salariale ai fini dello sviluppo dei consumi e del mercato interno (su questo punto non posso che rimandare alle linee che sinteticamente indicavo proprio su Eguaglianza & Libertà già nel 2008).

Va aggiunto che non è un caso che a questa situazione si sia accompagnata una rilevante perdita di compattezza del sistema delle relazioni industriali che, nel corso degli anni, si è fatto via via più complesso, frammentato e ingovernabile, con riferimento alla rappresentanza sia dei datori di lavoro sia dei lavoratori. Il processo, in corso da tempo, ha avuto una significativa accelerazione con la fuoriuscita dal sistema CCNL-Confindustria di pezzi importanti quali Fiat-FCA, Luxottica, Marcegaglia, l’intero comparto della nautica, Morellato, Kerakoll e altri ancora. E, in parallelo, con la proliferazione di centinaia di contratti pirata tra controparti sindacali e datoriali non rappresentative: accordi caratterizzati da forme evidenti di dumping contrattuale. La cosa forse più grave è che tutto ciò è avvenuto nonostante le indicazioni unitarie delle parti sociali contenute nel Testo unico sulla rappresentanza del 2014 e nel Patto della fabbrica del 2018, stante la perdurante mancanza di regole certe di definizione e misurazione di rappresentanza e rappresentatività per i singoli comparti del settore privato.

A questo punto è lecito tornare a domandarsi se il Cnel sia oggi finalmente in grado di assolvere al suo compito istituzionale sollecitando al Parlamento, assieme alle parti sociali e al ministero del Lavoro, e con il supporto tecnico dell’Inps, una norma di definizione e tutela dei confini contrattuali che finalmente dia un’interpretazione funzionale al principio della validità erga omnes dei contratti sottoscritti dalle Parti Sociali più rappresentative, come prescrive l’articolo 39 della Costituzione.

È solo a complemento di questa norma, ormai davvero indifferibile che, se ce ne fosse ancora bisogno, sarà possibile affrontare anche in Italia, in modo armonico e non socialmente distruttivo, l’introduzione di un salario minimo interprofessionale. La letteratura empirica mostra anzitutto come la sua introduzione comporti due effetti rilevanti: da un lato una benefica spinta all’emersione del lavoro nero, facilitata dall’imposizione di uno stigma di illegalità alle retribuzioni inferiori al minimo; ma dall’altro un incentivo all’abbattimento delle retribuzioni di fatto verso il livello salariale minimo, in forza anche di un indebolimento della capacità di tutela del sindacato, esautorato dal legislatore nella fissazione della retribuzione minima. Il primo effetto è indubbiamente importante, specie nelle troppe situazioni in cui il mercato del lavoro è destrutturato; ma la necessità di contrastare il secondo richiede sia che la contrattazione sia debitamente rafforzata con una definizione e una tutela legale della rappresentanza e dei perimetri contrattuali, sia che il sindacato partecipi direttamente al processo di fissazione e aggiornamento del salario minimo così come del suo ambito di applicazione.

(Una precedente versione di quest’articolo è stata pubblicata dalla rivista “Industriamoci” della Uiltec nel numero di gennaio 2021).